少人数で家庭的な認可保育園を、「小規模保育園」といいます。

小規模保育園を利用するメリット・デメリットを、元管理者がわかりやすく解説

0から2歳という年齢は、こどもが母親の愛着を受けて育つ大切な時期です。小規模保育園では、保育士が母親に代わって、こどもにたくさんの愛情をそそぎます。小規模保育園を利用することは、保護者にとっても、こどもにとっても、たくさんのメリットがあります。

管理者を4年間務めた筆者が、小規模保育園の実情をリアルに解説します。

ぜひ最後までお読みください。

- 小規模保育園とは

・小規模保育園と少人数保育園の違い

・小規模保育園の3つの種類 - 小規模保育園を利用する5つのメリット

1.保育士が母親にかわって、こどもにたくさんの愛情をそそぐ

2.こどもが一人ひとり、きめ細かい保育を受けられる

3.大きな行事がないので、こどもや保育士の負担が軽減される

4.こども・保護者・保育士の距離が近く、情報を早く正確に共有できる

5.安全な環境に、安心してこどもを預けられる - 小規模保育園を利用する3つのデメリット

1.園庭のない小規模保育園が多い

2.大きな行事を経験できない

3.3歳で卒園・転園しなければならない - 小規模保育園を利用する手順

・申請窓口は市区町村、HP等で募集期間・募集内容を確認する

・連携施設を確認する

・園見学を申し込む

・小規模保育園を利用する

1.小規模保育園とは

・小規模保育園と少人数保育園の違い

平成27年4月に、「子ども・子育て支援新制度」が施行されました。新設された地域型保育給付の中の一つに、小規模保育事業があります。対象年齢が0~2歳、定員は6~19人と、保育者を手厚く配置する家庭的な保育園です。

それに対して少人数保育園とは、従来からある少人数制の事業所内保育所や院内保育所、企業主導型保育事業で新設された認可外保育園を指します。

・小規模保育園の3つの種類

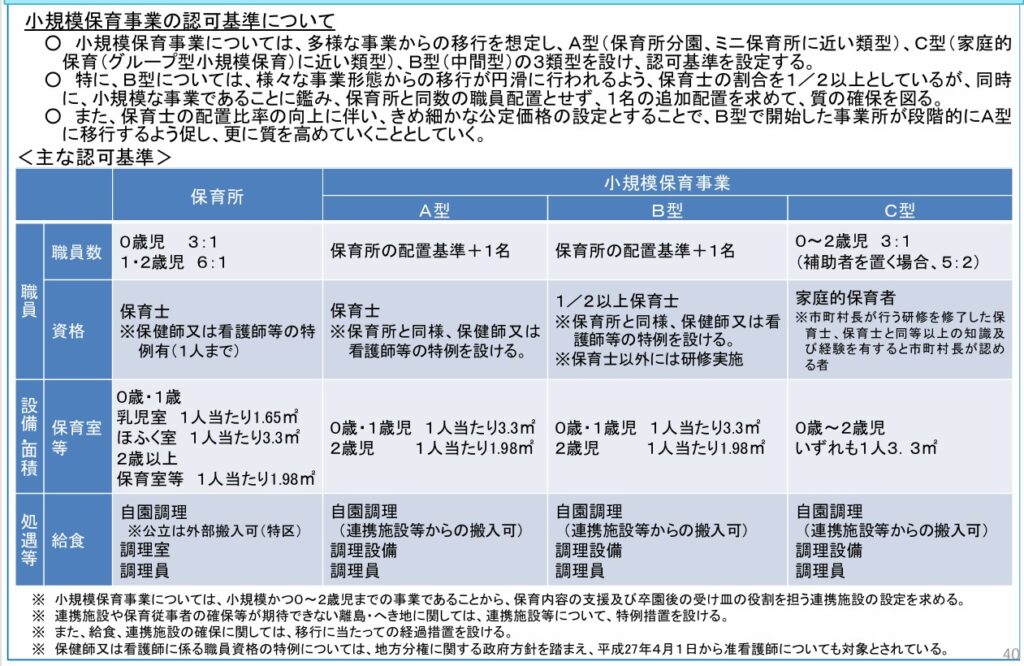

保育士の配置基準により、A、B、Cの3つ種類に分かれます。保育者全員が保育士の資格を持っているのが、小規模保育事業A型に分類される「小規模保育園」です。常勤保育士の配置基準も、0歳児は園児3に対して保育士1、1,2歳児は園児6に対して保育士1、全体でさらにプラス1を配置するという厳しいものです。保護者は安心してこどもを預けることができます。

(参照: 子ども・子育て支援新制度について(令和4年7月) IV.地域型保育事業 )

2.小規模保育園を利用する5つのメリット

1.保育士が母親にかわって、こどもにたくさんの愛情をそそぐ

0~2歳という年齢は、こどもが愛着をいっぱい受けて育つ時期です。この時期の愛着が薄いと、こどもの発達に良い影響が出ません。「小規模保育園」では保育士が母親に代わって、こどもに愛情をいっぱいに降り注ぎます。

2.こどもが一人ひとり、きめ細かい保育を受けられる

小規模保育園でも年齢別のクラス制を取りますが、園児の数が少ないので、職員は全園児と保護者の顔と名前を覚えています。全園児の個性やその日の体調を把握しています。

各教室に分かれた保育所と違って、背の低い保育家具やサークルで区切った1つの部屋で保育するので、目もよく行き届きます。

職員の配置基準は、保育所プラス1名ですが、実際にはもっとたくさんの職員の目が、こどもの安全を見守っています。

3.大きな行事がないので、こどもや保育士の負担が軽減される

大きな園から「小規模保育園」に転職してくる保育士は、口をそろえて「行事に追われてきめ細かな保育ができない、一人ひとりのこどもを見ることができない」と言います。大きな園では、保育士の気持ちにも余裕がないのです。

「小規模保育園」では行事を「ごっこ」と呼びます。こどもにも保育士にもストレスをかけないよう、行事を楽しみます。運動会も発表会も「ごっこ」です。こどもも保育士ものびのびと保育を楽しんでいます。

4.こども・保護者・保育士の距離が近く、情報を早く正確に共有できる

お迎えの際に保育士は保護者に、今日のこどもの様子を伝えますが、少人数なのでこどもと保護者と保育士の距離が近く、園での様子や家庭での様子をしっかりと共有することができます。

5.安全な環境に、安心してこどもを預けられる

小規模保育園は、こどもの安全に十分に配慮して作られています。保育家具や机・椅子の角は丸く削られ、扉は全て引き戸で指詰め防止の工夫がされています。

給食時は保育士がこどもの横について食事の補助をしたり、アレルギー事故の防止に留意します。

お昼寝時は、SIDS(乳幼児突然死症候群)防止のため、専用機器と目視の両方で、こどもの向きをチェックします。

各園では、事故防止委員が任命されていて、月に1度事故防止委員会が開催され、法人全体でヒヤリハットや事故報告書で情報を共有しています。

また、毎月の避難訓練及び消火訓練が義務付けられていて、職員は避難経路の確保、消火器・AEDの取り扱いの訓練をしています。

毎年、市区町村の実地指導監査があり、保育環境、園児や職員の健康管理、給食や食育、各種研修・訓練等について、厳しいチェックが入ります。

3.小規模保育園を利用する3つのデメリット

1.園庭のない小規模保育園が多い

小規模保育園は園児数が少ないので、保育所に比べて施設の面積が小さい。その分立地は、駅前や幹線道路沿いなど、交通の便のよい場所にあることが多い。

園庭については、占有できる園庭を所有する必要はなく、最寄りの公園等を園庭として利用することができます。

園庭までの行き返りの道中は、車の往来に十分に注意する必要があるので、お散歩車を使う園が多いようです。

公園は占有ができないので、他の利用者に配慮する必要があります。

また、閉ざされた空間ではないので、園児の飛び出しに留意しなければなりません。

2.大きな行事を経験できない

小規模保育園には、運動会や発表会、遠足等の行事がありません。お正月、節分、桃の節句など、歳時記に基づく飾りや演出はしますが、時間や労力をかけないので、「ごっこ」と呼んでいます。常の保育に時間をかけることは、乳幼児にとっては大切なことですが、3歳児にもなると、少し物足りない気持ちもあるようです。

園によっては、連携施設の保育所の行事に参加する小規模保育園もあります。

3.3歳で卒園・転園しなければならない

小規模保育園の最大のネックは、3歳で卒園・転園しなければならないことです。ただ、受け皿になる連携施設があって、受け入れ枠がある場合は、そんなに心配する必要はありません。市区町村によっては、小規模保育園の卒園児は保育所の入所に必要な点数に、加点される場合があります。

4.小規模保育園を利用する手順

・申請窓口は市区町村、HP等で募集期間・募集内容を確認する

まず、こどもが3号認定である必要があります。0~2歳で保護者の就労、出産、疾病その他の理由で保育が必要であると認定されたこどもです。認可は市区町村なので、募集期間に必要書類をそろえて申請することになります。

現状では、ほとんどの自治体で「待機園児」が発生していますので、市区町村の基準に基づいて順位付けされることになります。基準については、公表している自治体としていない自治体がありますので、お住まいの市区町村に直接問い合わせることになります。「小規模保育園」に問い合わせてもわかりません。

保護者は希望する「小規模保育園」、評判の良い「小規模保育園」にこどもを入れたいと思いますが、実際は競争が厳しいので、可能であれば希望する園を5つ程度記入するようにしましょう。

・連携施設を確認する

申請を出す前に、連携施設を確認しましょう。

連携施設は3歳以降の受け皿になります。

連携する保育所やこども園がない場合、私立の保育所や幼稚園を選択することになります。この場合、高額な保育料や短い預かり時間が、保護者にとっては更なる負担に。可能な限り連携施設のある園を選びましょう。

・園見学を申し込む

希望する園や気になる園は、申請前に園見学を申し込みましょう。

園に直接電話すれば、丁寧に対応してくれます。

園長や主任(副主任)が対応してくれるので、園長や主任の人柄、園の設備、保育環境や職員の雰囲気等を、事前に知ることができます。

入園してから、「こんなはずではなかった」という思いは避けられるかと思います。

・小規模保育園を利用する

「子ども・子育て支援新制度」は、「量」と「質」の両面から子育てを、社会全体で支える制度です。消費税率の引き上げを財源に、平成27年4月に施行されました。市区町村が、地域の子育て家庭の状況や、子育て支援へのニーズをしっかり把握して進めます。

0~2歳という年齢は、こどもが愛着をいっぱい受けて育つ時期です。「小規模保育園」では保育士が母親に代わって、こどもに愛情をいっぱいに降り注ぎます。働く保護者は「小規模保育園」を利用しましょう。